Когда-то давно, задолго до того как имя «Баку» стало звучать в летописях и торговых книгах, здесь, на узком Апшеронском полуострове, люди оставляли свои знаки на скалах. Их рисунки, высеченные в Гобустане, рассказывали о ритуальных танцах, охоте и быте.

Скалы Гобустана, чёрная нефть, сочащаяся из земли, пламя, вырывающееся без дыма, и ветер, не знающий покоя — всё это предшествовало городу. Баку, прежде чем стать крепостью и дворцом, был землёй силы, ритуала, стихии. Здесь горел огонь зороастрийцев, сюда шли паломники огня, здесь жрецы Атешгяха, возможно, уже за тысячу лет до ислама склонялись перед языками пламени, рождёнными из-под земли.

В первом веке нашей эры, гунны, возвращаясь назад из похода на Мидию, отклонились и по другой дороге попали на Абшерон. Многие из них остались и начали образовывать здесь первые поселения.

Во второй половине VI в. тюрки создали обширную империю, которая тянулась от Китая — на востоке, до Кавказа, Ирана и Византии — на западе. Тюркский каган Дизавул, с целью установления торговли шелком и торговых отношений с Персией, а затем Византией, в 568 г. отправил из Алтая посольство, которое перевалив через Кавказ прибыло в Византию. По-видимому, путь посольства лежал через Дербендский проход и Ширван. Именно в это время происходит миграция тюрок в Кавказскую Албанию.

Ширван подвергавшийся ряду опустошительных набегов со стороны тюркских кочевников и хазар в первой половине VII в. был завоеван арабами. Ширваншах Шахрийар просил халифа освободить его от дани, с тем, чтобы он эту дань отдавал на содержание войска для защиты границ от набегов кочевников, идущих с севера.

Помимо тюрок, неоднократные набеги на Ширван с моря совершали русы. В первой половине VII в. русы опустошали юго-западные берега Каспийского моря, а Ширваншахи и правители Дербенда боролись против этих вторжений.

Густонаселенное юго-западное побережье Каспийского моря издавна привлекало взоры иноземных захватчиков. Купцы-русы, приплывавшие на своих судах к берегам Каспийского моря с торговыми целями, были прекрасно осведомлены об этом крае и наряду с тюрками и хазарами, разносили сведения О богатстве областей Азербайджана.

Сасанидские цари придавали большое значение этому краю. Они укрепляли Дербенд, построив защитные валы и крепость, и держали здесь большой гарнизон, состоящий из представителей различных народов, пользующихся у них доверием, в числе которых были и жители Ширвана. Для содержания гарнизона требовались постоянные источники средств. Средства для защиты укреплений Дербенда они черпали также из Баку, где, по-видимому, в более раннее время, предшествовавшее арабскому завоеванию, велась разработка нефтяных месторождений и где на месте Баку было поселение или городок.

Когда арабские завоеватели пришли на Апшерон в VIII веке, они увидели край, где камень ценился выше дерева, где нефть использовалась в повседневной жизни, и где над землей висела древняя вера. Нефть имела многообразное применение. Она употреблялась в хозяйственных целях, в быту, для покрытия домов, в светильниках (чирахах) и т. д. Нефть добывалась в таком количестве, что ее вывозили при арабах не только в различные районы страны, но даже далеко за ее пределы. В это время на Апшероне добывались различные сорта нефти, из которых наиболее ценной считалась белая нефть. Нефтяные колодцы, помимо Апшерона, находились также в непосредственной близости от старой крепости Баку у морского берега.

В 912 году, приблизительно 500 кораблей русов, содержащих каждый по сто человек, поднялись по реке Дону до хазарского волока. По прибытии судов русов к посту хазар, защищавшему вход в канал, они получили согласие хазарского хакана, которому обязались дать половину добычи, пройти через его государство и войти в Волгу с тем, чтобы спуститься к устью реки и Каспийскому морю. Русы вскоре достигли нефтеносного побережья в царстве Ширван, известного под именем Баку. Русы проливали кровь, делали что хотели с женщинами и детьми и захватывали имущество. При возвращении русы высадились на острове недалеко от нефтеносной местности, всего в нескольких милях. По-видимому, это был остров Беюк Зиря, на котором отмечались следы древних построек и колодцев. Это нападение, совершенное со стороны моря, было неожиданным для жителей Баку и Апшерона, которые были застигнуты врасплох. Ширваншах не имел флота и орудий для отражения морского нападения. Поэтому жители юга Азербайджана, Аррана, Байлакана, области Барды и других городов бежали вглубь страны, оставив свои дома и земли. Русы оставались на этом море несколько месяцев. Мореплавание в связи с захватом русами островов близ Апшерона было прекращено ввиду опасности нападения на торговые суда со стороны русов.

В конце X и XI вв., в связи с распадом Аббасидского халифата правители ряда областей и стран, в том числе и ширваншахи, стали править независимо, и власть их постепенно становится наследственной.

Древние пути мировой международной транзитной торговли стран Востока с Западом, пролегающие через Азербайджан, проходили близ Апшеронского полуострова. В XI—XII вв. и позже мировая торговля, связывавшая Азербайджан с Индией и Китаем, осуществлялась по сухопутной южной магистрали через Среднюю Азию в Иран, южные области Азербайджана и по северной дороге, вдоль берега Каспийского моря мимо Дербентского прохода в страну хазар и дальше. Это был ближайший путь от Апшерона. Другая магистраль проходила по долине Аракса через Армению в Сирию и Месопотамию.

Существовал также караванный путь из Китая и Индии через Среднюю Азию к Каспийскому морю. Отсюда товары переправлялись по морю и по Куре и Риону, доставлялись к побережью Черного моря и отправлялись дальше в Византию. Апшерон и Баку соединялись с главными торговыми путями посредством местных караванных дорог, идущих от Баку вдоль берега моря и дальше к низовьям Куры. Другая дорога шла от Баку на северо-запад, к средней части полуострова, затем почти прямо на запад, через Гобустан на Шемаху (так называемый Ширван-йолы) и, наконец, третий путь, ответвлявшийся от второго к северозападу, по направлению к северной части полуострова и соединявшийся дальше с главной торговой магистралью, идущей к Дербенду. Эти древние пути не потеряли своего значения и в последующие века.

Значение Баку, как удобной гавани в XI—XV вв. усиливается. Между странами, расположенными на побережье Каспийского моря, происходил торговый обмен. Предметами торговли были: нефть и соль, марена, шелк, которые вывозились в отдаленные страны как морским путем из Баку (на юге) и Бильгя (на севере), так и сушей.

В 1191 г. Шемаха была сильно разрушена землетрясением, во время которого погибли жена и дети ширваншаха Ахситана I. В это время Ахситан перенес свою резиденцию из Шемахи в Баку.

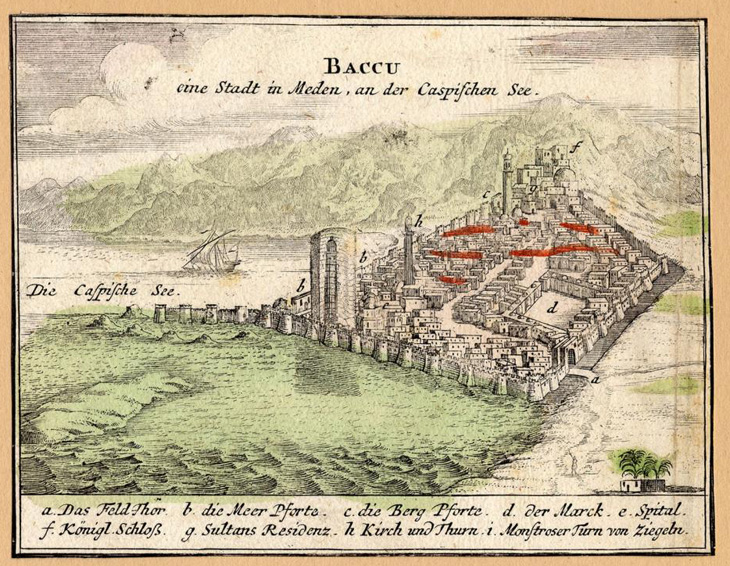

Конец XII и начало XIII вв. были периодом феодального процветания города Баку. Ширваншахи украсили город рядом сооружений и укрепили его. Были возведены крепостные стены города и произведен ряд фортификационных работ. В систему оборонительных сооружений города входила и Девичья башня.

В борьбе за освобождение от сельджукского господства и позже Ильдегизидов происходило сближение ширваншахов с грузинскими царями, которое было закреплено династическими браками. В 1222 г. грузинский царь Георгий IV Лаша сын Тамары поехал в Баку, где пробыл 10 дней. Ширваншах Фарибурз III просил руки его сестры Русуданы. Георгий Лаша прибыл для участия на свадебном пире, но 18 января он там умер и свадьба не состоялась.

В это время значение Баку как одного.из богатых городов Ширвана и важного порта на Каспийском море еще более увеличивается. Баку превращается в неприступную крепость и значительный город Востока.

XIII век принес и славу, и ужас. Вскоре после распада сельджукской империи над странами Востока нависла угроза монгольского нашествия. Азербайджан также не избежал монгольского завоевания. В 1220 г. монголы вторглись в Ширван.

Монголы долго не могли взять сильно укрепленную крепость у берега моря — Баку, жители которого оказывали им упорное сопротивление. Только после завоевания всей страны город вынужден был покориться.

Баку являлся местом зимовок монгольских государей. Монгольское нашествие, хоть и не уничтожило город до основания, изменило его политическую карту. Ширваншахи, сохранившие формальную власть как вассалы Ильханов, укрепляли стены, строили башни, расширяли гавань. Нефть, ставшая уже полноценным товаром, отгружалась в бурдюках через порты северного Ирана и южного Дагестана.

В то же время начинается появление городских бань, подземных водохранилищ — овданов, мечетей с минаретами, медресе и ремесленных мастерских. Поэтов и каллиграфов приглашают при дворе, а город растет — не вширь, а вглубь, укрепляя традиции, семейные связи и порядок улиц.

В XIV веке эпидемии, локальные набеги, внутренние конфликты сотрясают регион. Но Баку, укреплённый и замкнутый, выживает. Более того, в первой половине XV века он начинает вступать в новую фазу развития.

В 1420-х на сцену выходит новый властитель — Халилулла I, сын Ибрагим-шаха. С его приходом Баку становится столицей, достойной персидского двора. Халилулла женится на внучке самого Тимура, устанавливает союз с Тимуридами, вступает в конфликт с Кара-Коюнлу, сражается с Шейхом Джунейдом — и одновременно строит, украшает и усиливает Баку.

Он возводит дворцовый комплекс, закладывает академию, приглашает учёных, философов, врачей и строителей. Именно в это время город приобретает ту форму, которую мы можем узнать по его сегодняшнему историческому ядру — Ичери-шехер. Каменные улицы, баня, мавзолей, мечеть, минарет — всё, что мы сегодня называем «старым Баку», складывается тогда, при Халилулле.